Chemie-Wissen / Rhenium

Das Element Rhenium

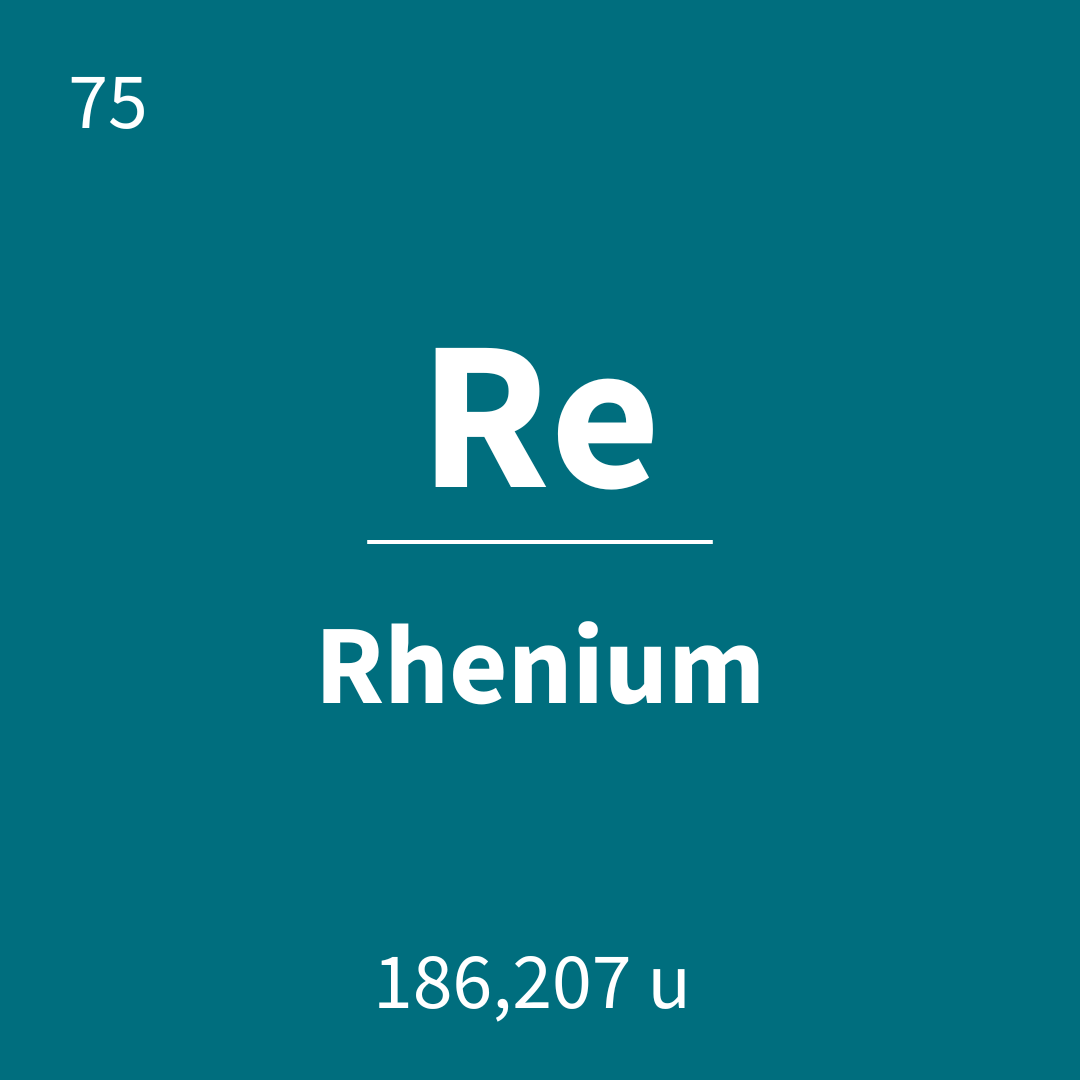

Rhenium ist ein chemisches Element im Periodensystem der Elemente (PSE) mit der Ordnungszahl 75 und dem Elementsymbol Re.

Das Element lässt sich als seltenes, silberweiß glänzendes und schweres Übergangsmetall definieren und findet vor allem als Legierungsmetall Anwendung.

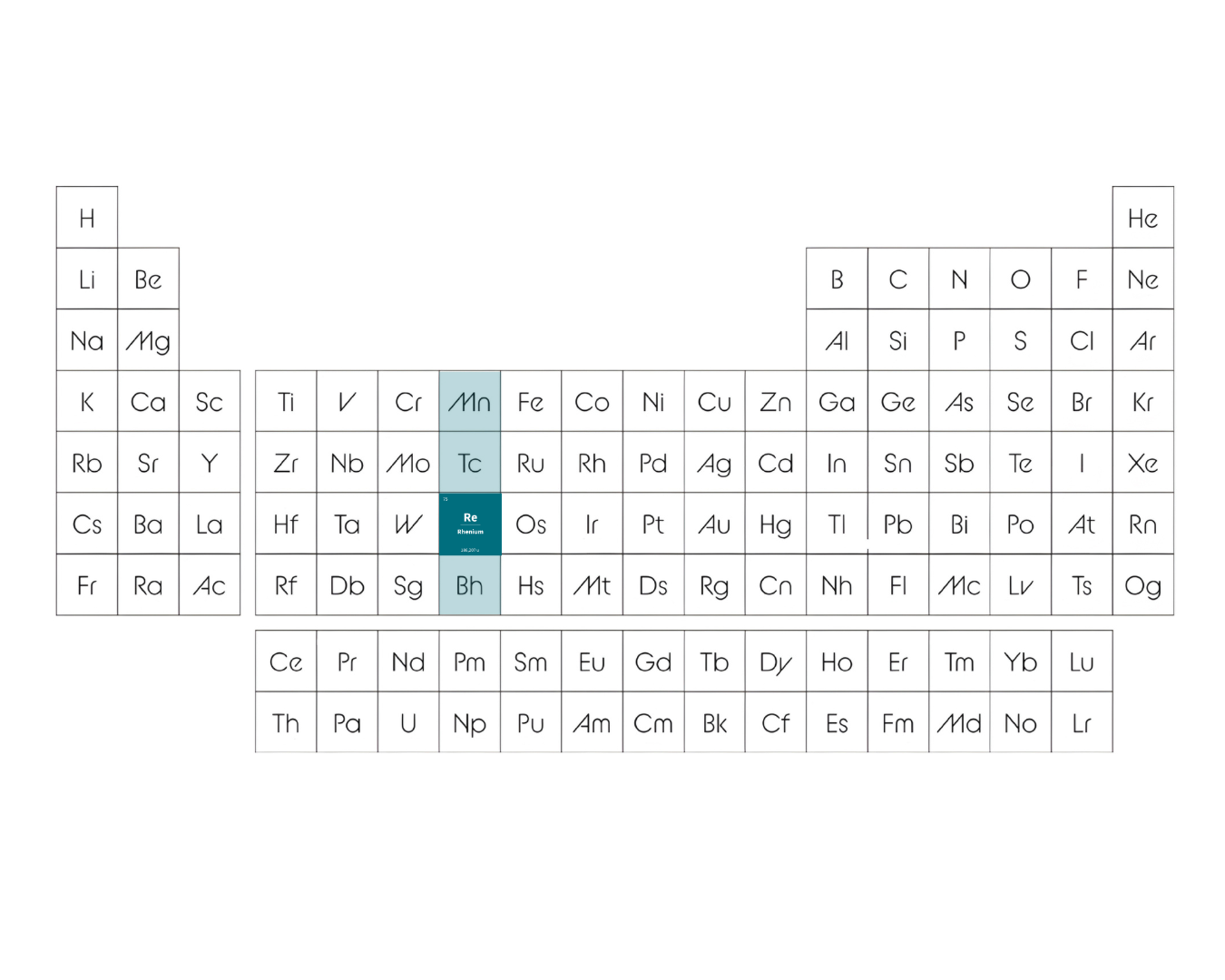

Rhenium im Periodensystem

Rhenium ist im Periodensystem in der 6. Reihe (Periode) im d-Block zu finden.

Gemeinsam mit Mangan, Technetium und Bohrium wird das Element der 7. Elementgruppe, der Mangangruppe, zugeordnet. Alle Elemente dieser Gruppe, so auch Rhenium, weisen charakteristische Eigenschaften auf: Sie haben eine hohe Dichte, eine starke Reaktionsträgheit gegenüber Säuren sowie eine hohe Affinität zu Sauerstoff.

Rhenium Eigenschaften: Rhenium- Schmelzpunkt & Co.

Rhenium ist ein weißglänzendes und hartes Schwermetall, welches mit seinem Aussehen an Palladium und Platin erinnert. Es zählt zu den belastbarsten Elementen der Erde und besitzt eine Atommasse von 186,207 u. Rhenium hat mit 21,03 g/cm³ eine der höchsten Dichten im Periodensystem der Elemente. Nur drei Platinmetalle, nämlich Osmium, Iridium und Platin, weisen eine höhere Dichte auf.

Der Rhenium-Schmelzpunkt liegt bei 3186 °C, womit das Schwermetall zu den schwersten und temperaturbeständigsten Metallen der Erde gehört. Der Siedepunkt liegt bei 5960 °C, was Rhenium zum Metall mit dem zweithöchsten Schmelzpunkt macht. Den höchsten Schmelzpunkt hat Wolfram.

Da das Element Rhenium duktil (Eigenschaft eines Materials, sich unter Krafteinwirkung plastisch zu verformen, bevor es bricht) ist, eignet es sich gut zum Schmieden und Schweißen.

Rhenium Verwendung

Aufgrund seiner extremen Hitzebeständigkeit und seiner außergewöhnlichen mechanischen Härte findet Rhenium vor allem in Hochtemperaturanwendungen Verwendung, etwa in Triebwerkslegierungen, Thermoelementen, Katalysatoren und anderen Bereichen, in denen Materialien höchsten Belastungen standhalten müssen. Dabei wird es aufgrund der Seltenheit des Metalls jedoch nicht elementar, sondern hauptsächlich als Legierungszusatz eingesetzt.

Der größte Teil, etwa 70% des weltweit geförderten Rheniums, wird als Zusatz in Nickel-Superlegierungen verwendet, da bereits bei einem geringen Zusatz von 4–6 % des Elements eine Verbesserung des Kriech- und Ermüdungsverhaltens bei hohen Temperaturen bewirkt wird. Genutzt werden diese Legierungen dann beispielsweise für Turbinenschaufeln von Flugzeugtriebwerken.

Ein weiteres Anwendungsgebiet des Schwermetalls liegt in der Verarbeitung in Platin-Rhenium-Katalysatoren (werden genutzt zur Herstellung von bleifreiem Benzin und anderen Kohlenwasserstoffen), da in Verbindung mit Rhenium eine Produktion bei niedrigen Temperaturen und Druck ermöglicht wird. Der Grund dafür liegt in der Tatsache, dass das Element im Gegensatz zu Platin, nicht so schnell durch Verkohlung vergiftet wird.

Aufgrund der physikalischen Eigenschaften von Rhenium, wird es häufig auch als Legierungsbestandteil mit anderen Metallen wie Eisen, Cobalt, Wolfram, Molybdän oder Edelmetallen verwendet, um deren Hitzebeständigkeit in verschiedenen Anwendungsgebieten zu verbessern. Aufgrund des hohen Preises und der Seltenheit von Rhenium ist die Anwendung jedoch stark begrenzt.

Rhenium findet zudem vereinzelt Anwendung in speziellen Bereichen wie Glühkathoden von Massenspektrometern und als Kontaktmaterial in elektrischen Schaltern.

Vorkommen von Rhenium

Rhenium zählt gemeinsam mit Rhodium, Ruthenium und Osmium zu den seltensten stabilen Elementen der Erde. Der Anteil des Elementes an der Erdkruste beträgt lediglich 0,4 ppb. Es kommt ausschließlich in gebundener Form als Nebenbestandteil in bestimmten Erzen vor. Die wichtigste Quelle ist Molybdänit (MoS₂), das bis zu 0,2 % Rhenium enthalten kann. Darüber hinaus kommt das Metall auch in Chalkopyrit (CuFeS₂) sowie in anderen Kupfererzen vor.

Bedeutende Rhenium-Vorkommen liegen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Chile. In Deutschland lässt sich Rhenium zudem in geringen Mengen im Mansfelder Kupferschiefer nachweisen.

Die weltweiten Rhenium-Reserven werden auf rund 2.500–3.000 Tonnen geschätzt, während die Jahresproduktion bei ca. 50-60 Tonnen liegt.

Geschichte von Rhenium

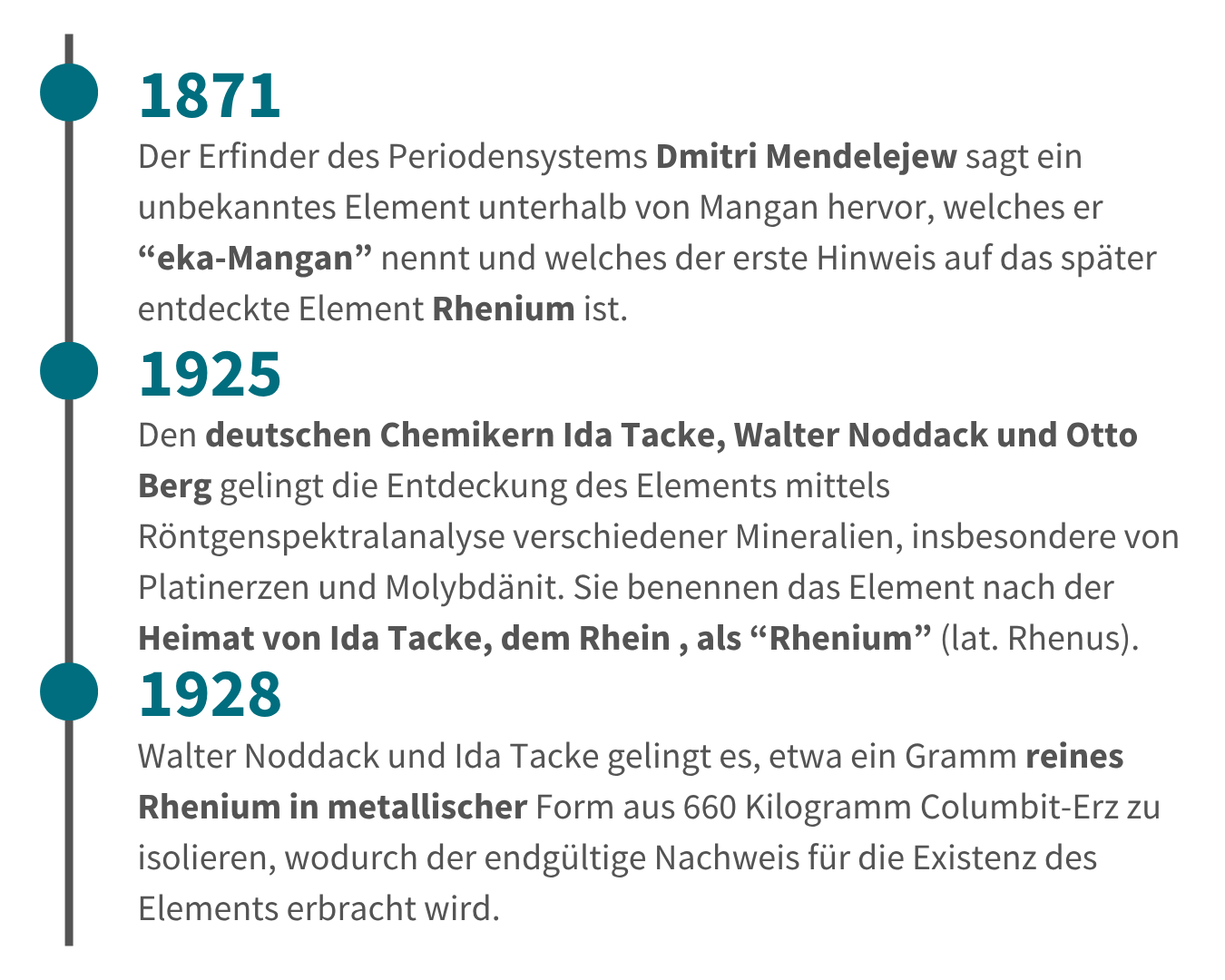

Die Geschichte von Rhenium begann bereits kurze Zeit nach der Erfindung des Periodensystems durch Dmitri Mendelejew (1869), als dieser die Existenz des Metalls bereits vorhersagte. Entdeckt wurde es jedoch erst im Jahr 1925 von den deutschen Chemikern Ida Tacke (später Noddack), Walter Noddack und Otto Berg.

Rhenium war das letzte unentdeckte stabile Element. Bis zum Zweiten Weltkrieg galt es als extrem selten und teuer, weshalb weltweit nur wenige Gramm produziert wurden. Erst ab den 1950er Jahren konnte Rhenium in größeren Mengen als Nebenprodukt beim industriellen Abbau von Molybdän-Erzen in den USA und Chile gewonnen werden. Eine großtechnische Gewinnung des Metalls setzte jedoch erst nach dem Zweiten Weltkrieg ein, als durch die Entwicklung besonders hitzebeständiger und chemisch inerter Legierungen ein wachsender Bedarf entstand.

Rhenium war das letzte unentdeckte stabile Element. Bis zum Zweiten Weltkrieg galt es als extrem selten und teuer, weshalb weltweit nur wenige Gramm produziert wurden. Erst ab den 1950er Jahren konnte Rhenium in größeren Mengen als Nebenprodukt beim industriellen Abbau von Molybdän-Erzen in den USA und Chile gewonnen werden. Eine großtechnische Gewinnung des Metalls setzte jedoch erst nach dem Zweiten Weltkrieg ein, als durch die Entwicklung besonders hitzebeständiger und chemisch inerter Legierungen ein wachsender Bedarf entstand.Gewinnung von Rhenium

Die Grundlage für die Gewinnung von Rhenium sind Molybdänerze, insbesondere Molybdänglanz (MoS₂). Bei der Herstellung von Molybdän werden diese Erze geröstet, wobei neben Molybdän(VI)-oxid auch das flüchtige Rhenium(VII)-oxid (Re₂O₇) entsteht, welches sich im Flugstaub der Abgase anreichert.

Rhenium wird heute fast ausschließlich als Nebenprodukt der Molybdängewinnung gewonnen. Das im Staub enthaltene Rhenium(VII)-oxid wird mit Wasser ausgewaschen und zu Perrheniumsäure (HReO₄) umgesetzt:

Re₂O₇ + H₂O → 2 HReO₄

Durch Reaktion mit Kaliumhydroxid entsteht Kaliumperrhenat (KReO₄):

HReO₄ + KOH → KReO₄ + H₂O

Dieses Salz kann anschließend mit Wasserstoff zu elementarem Rhenium (Re) reduziert werden:

2 KReO₄ + 7 H₂ → 2 Re + 2 KOH + 6 H₂O

Zusätzlich wird Rhenium heute auch durch Recycling, insbesondere aus verbrauchten Katalysatoren der Erdölindustrie, zurückgewonnen.

Unsere Quellen - Hier erfahrt ihr noch mehr über Rhenium:

- Chemie.de: Rhenium

- StudySmarter: Mangangruppe

- Das Periodensystem der Elemente online: 75, Rhenium (Re)

- Answers Research Journal: Bestimmung der Radioisotopen-Zerfallskonstanten und Halbwertszeiten: Rhenium-187 (187 Re)

- ScienceDirect: Speciation and toxicity of rhenium salts, organometallics and coordination complexes

- Seilnacht: Rhenium

Chemie-Wissen von A bis Z

- Aluminium

- Ammoniak

- Antimon

- Argon

- Arsen

- Bakelit

- Barium

- Beryllium

- Bismut

- Blei

- Bor

- Brom

- Cadmium

- Caesium

- Calcium

- Californium

- Chlor

- Chrom

- Cobalt

- Darmstadtium

- Edelmetalle

- Eisen

- Europium

- Erdöl

- Fluor

- Francium

- Gallium

- Germanium

- Glycerin

- Gold

- Haber-Bosch-Verfahren

- Hafnium

- Holmium

- Ionisierungsenergie

- Ionisierungsenergie

-Tabelle - Indium

- Iridium

- Jod

- Kalium

- Katalysator

- Kohlenstoff

- Krypton

- Kupfer

- Lithium

- Lithium-Ionen-Akku

- Magnesium

- Mangan

- Molybdän

- Natrium

- Neon

- Nickel

- Oganesson

- Osmium

- Oxidationszahlen

- Palladium

- Phospholipide

- Phosphor

- Plutonium

- Polonium

- PSE

- PSE: Top-Elemente

- PSE Merksätze

- Quecksilber

- Radium

- Radon

- Rhenium

- Rhodium

- Rubidium

- Ruthenium

- Sauerstoff

- Scandium

- Schwefel

- Selen

- Silizium

- Stickstoff

- Strontium

- Terbium

- Thallium

- Thorium

- Thulium

- Unedle Metalle

- Titan

- Uran

- Wasserstoff

- Wolfram

- Xenon

- Yttrium

- Zink

- Zinn